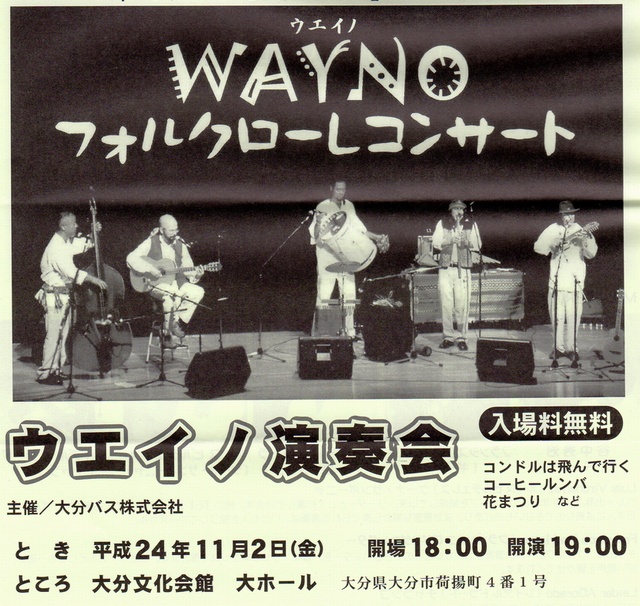

昨晩 Yさんに誘われ、「フォルクローレ」を聴きに行った。

1拍子または2拍子のリズムと、ドレミソラの5音音階を基本とした単調なリズムの繰り返しに、太陽にいちばん近い民族のもつ何か神聖な祈りにも似た神々しささえ感じ、久々に満ち足りた気分を味わいながら帰った。

このアンデス音楽との出会いは、その昔 新宿歌舞伎町の街角で演奏しているのに出くわしたのが初めての出会いで、民族的で親近感のある旋律に魅せられ、柄にもなくその人だかりの中でカセットテープを買ったのを思い出した。(今朝探してみたが、もうどこにも見当たらなかった)

「フォルクローレ(folklore)」 は、英語のfolkloreがスペイン語化したもので、言葉本来の意味としては、音楽のみならず民俗学、民俗的な伝承一般を指すが、日本では、ラテンアメリカ諸国の民族音楽、または民族音楽をベースとしたポピュラーソングとしてとらえられている。

アンデス、アルゼンチン、パラグアイ、チリなどのラテンアメリカ各地に、それぞれ独自性に富んだ「フォルクローレ音楽」が存在する。この「フォルクローレ音楽」は先住民系とスペイン系の音楽的特徴がミックスされ、地域によってはそこに黒人の音楽的特徴も加わっていることがある。中でも人気が高いのは、アンデス山脈周辺の国々の音楽、アルゼンチンのパンパ(草原地帯)の音楽、そしてパラグアイの音楽などである。 以上 参考文献より

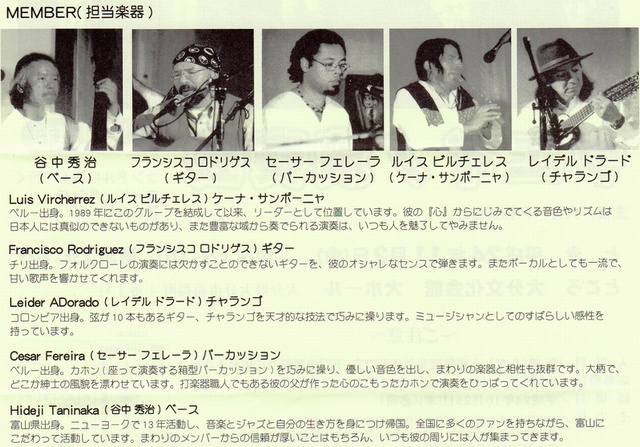

コンサートはベースの谷中氏の軽妙なる司会により、淡々と進行されるが、彼のフレントリーなトークも非常に好感がもて、どちらかというと単調になりがちなコンサートを楽しくまとめ上げていた。

ペルー出身のルイスによって1989年に結成。アンデス民謡から現代曲さらには自作曲など幅広く、ニューヨークを中心に米・欧で活動している。日本には年2回来日し、富山を拠点に全国でコンサート・ライブを行うほか、寺院、学校、施設など多方面にわたり演奏活動を行っている。

大分には2001年来県、以来数多くの演奏活動を行ってきている。(申し訳ないが知りませんでした)

演奏に用いられる楽器は、チャランゴ、マンドリン、ギター、バイオリン、アルパ(ハープの一種)など、スペイン系の起源を保つ弦楽器や、ケーナ、サンポーニャ、ロンダドールなど先住民系の起源をもつ管楽器などが用いられる。

メロディーの特徴としては、1拍子または2拍子のリズムとドレミソラの5音音階(ペンタトニック)を基本とする先住民系の旋律(ワイニョ/ワイノ、トナーダなど)や、6/8拍子のリズムを基本とするスペイン系の旋律(クエッカ、バイレシート、カルナバルなど)などが挙げられる。

このグループ名である「WAYNO」(ワイノ)はこの旋律名から付けられている。

有名なフォルクローレ曲を挙げると、ペルーの『コンドルは飛んでいく(El condor pasa)』やアルゼンチンの『ウマウアケーニョ(花祭り)』などが日本でも特に広く知られている。

当然これらの演奏があったが、知っている曲と言ったらアンコールで演奏していた唯一日本の曲「ふるさと」(全員合唱)と「コーヒールンバ」の2曲ぐらいかな?

「コンドルは飛んでいく」

インカ帝国の王女を主人公にしたサルスエラ(オペレッタ)のために作曲されたフォルクローレ

「ウマウアケーニョ(花祭り)」

2003年世界遺産に登録されたウマウアカ渓谷があるウマウアカという町で生まれたのがこの花祭り。どこか懐かしく耳にしている曲だ?そのわけは、お釈迦様の誕生日(4月8日)に流されるからだと思う。アンデスとインドとどういう繋がりがあるのか解らないが、“あーあ あれか”と思う人も多いでしょう。

※この YOU TUBE の動画は津久見のコンサートの録画ですが、さらに先日ウォーキングで行った「イルカ島」や「津久見駅構内放送の(なごり雪)」などが見れます。

「フォルクローレ」の故郷はアンデスの山々が連なる3000m級の高地にある

天空に一番近い場所を住み処にした人々が生み出した音楽(調べ)

きっと 太陽からの贈り物に違いない!